La caverna de Platón en la era del celular

- Roberto Arnaiz

- 4 oct 2025

- 6 Min. de lectura

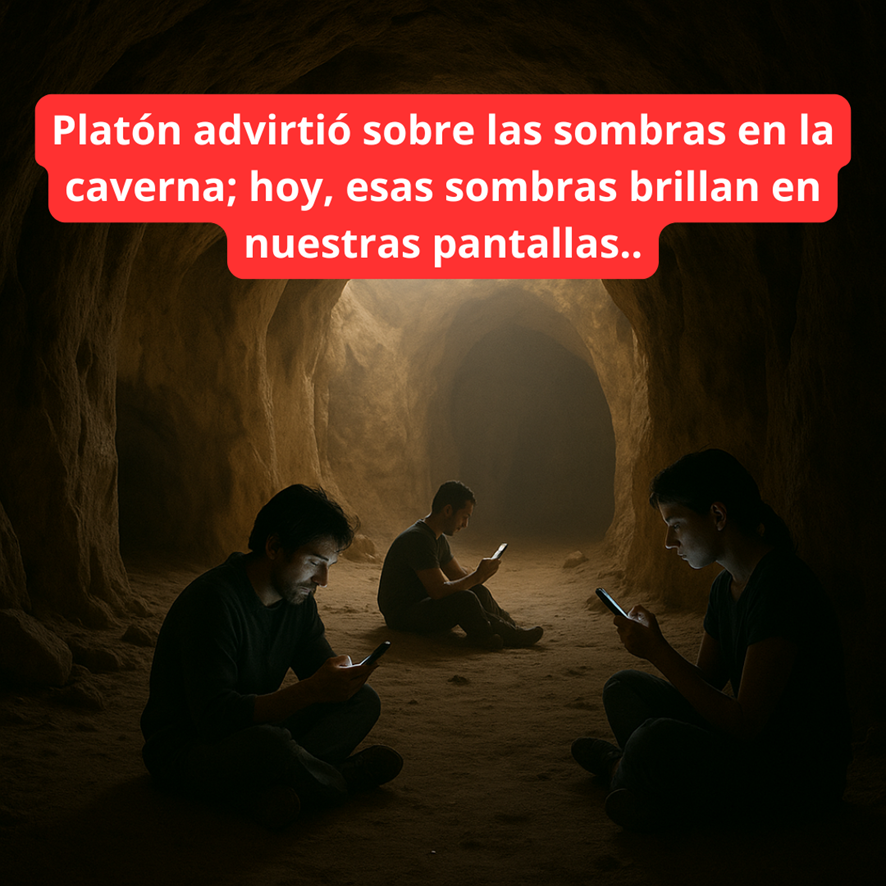

Imagine, lector, una caverna que cabe en su bolsillo. No de piedra ni de barro, sino de pantallas que respiran luz azul, murmuran como el fuego antiguo y lo miran mientras usted las mira. Dentro, millones de hombres y mujeres observan el mismo resplandor: rostros perfectos, noticias fugaces, risas que duran un segundo. Afuera todavía hay viento, árboles y olor a lluvia, pero pocos los ven. La mayoría sigue encadenada a su dispositivo, creyendo que el reflejo que brilla es el mundo.

Platón no conoció el Wi-Fi, pero entendió antes que nadie el mecanismo que nos mantiene ciegos. En su famoso mito de la caverna, escribió que los hombres nacen prisioneros, mirando sombras proyectadas en la pared. No conocen otra realidad. Uno de ellos logra escapar, ve el sol y comprende que lo que creía verdad era apenas un reflejo. Pero cuando vuelve para liberar a los demás, lo llaman loco. Lo matan si insiste.

Dos milenios y medio después, seguimos en la caverna. Cambiamos las antorchas por pantallas y las cadenas por la comodidad. Pero el principio es el mismo: vivimos mirando sombras.

Las nuevas sombras ya no las proyectan los esclavos del fuego, sino los algoritmos, los publicistas, los influencers. Cada uno mueve su propia sombra, pero el fuego que los alimenta es el mismo: el poder de moldear lo que creemos real. Usted cree que elige, pero lo eligen. Clic por clic, su reflejo se fabrica solo. Lo alimenta un algoritmo que le muestra solo lo que confirma sus ideas. Así, cada uno vive en su versión personalizada de la caverna: una burbuja luminosa que huele a libertad, pero que fue diseñada para que no miremos la salida.

Platón diría que las sombras de hoy son más peligrosas porque ahora brillan. El fuego antiguo iluminaba; este deslumbra. La gente no teme la oscuridad: teme apagar la pantalla.

Mire a su alrededor. En los trenes, en los bares, en las camas. Rostros inclinados, dedos que se deslizan como si buscaran sentido en un cristal.

No hay látigos. No hay gritos. Solo luz. Y eso basta para mantenernos quietos.

Cada “me gusta” es una cadena más. Cada notificación, una cuerda nueva. Así nos tienen: entretenidos, conectados, dóciles.

Pero lo peor es que la caverna moderna no encierra: seduce. Nadie nos obliga a permanecer dentro. Vamos por voluntad propia. Afuera hace frío, afuera no hay filtros ni finales felices. Afuera está la verdad, y la verdad, como el sol que cegó al prisionero de Platón, duele.

Por eso preferimos el simulacro: una vida que parezca vida. Preferimos el like al abrazo, el comentario al silencio, la conexión a la presencia. Somos esclavos voluntarios. Cuando el prisionero moderno sale al mundo real, se aburre. Quiere volver al brillo. Ya no soporta la lentitud de las cosas verdaderas: una conversación sin interrupciones, el silencio de un atardecer, el sonido del agua. Necesita ruido, estímulo, dopamina. El fuego antiguo fue reemplazado por una chispa que no calienta, pero encandila.

Platón hablaba del alma encadenada a los sentidos. Nosotros la encadenamos a los datos. Y en esa prisión luminosa, los nuevos sofistas prosperan. Se llaman asesores de imagen, community managers, generadores de contenido. No enseñan a pensar: enseñan a parecer. Y la caverna moderna, a diferencia de la antigua, paga bien a quien sabe fabricar sombras convincentes.

El mundo entero es hoy una fábrica de sombras rentables. Cada clic genera dinero, cada emoción digitalizada se convierte en datos, y los datos —no el oro ni el petróleo— son el nuevo fuego que mantiene viva la ilusión. Vivimos en una economía de la atención, donde mirar es pagar. Nos venden distracciones, y las compramos con entusiasmo. Nos dicen qué es belleza, qué es éxito, qué es moral. Y lo creemos, porque nadie quiere quedarse afuera del juego.

Lo trágico es que muchos ya ni siquiera saben que hay un “afuera”. Creen que el cristal es el mundo, que los conflictos se resuelven con hashtags, que la compasión se mide en emojis. El pensamiento se volvió instantáneo; la opinión, un reflejo condicionado.

El prisionero antiguo, encadenado en la oscuridad, al menos sabía que vivía entre sombras. Nosotros creemos que vivimos bajo el sol. Y esa es la nueva forma de esclavitud: la ignorancia orgullosa.

No se trata de demonizar la tecnología, sino de advertir su hechizo. La caverna moderna no oprime: entretiene. Nos hace sentir informados, aunque no sepamos nada. Nos hace sentir libres, aunque estemos más vigilados que nunca. Nos hace sentir conectados, aunque cada día estemos más solos.

Mire cualquier red social: el que grita más fuerte tiene razón, el que simplifica más, triunfa. Nadie quiere pensar: cansa. Nadie quiere dudar: incomoda. En la caverna digital, la verdad no se busca: se vota.

Platón decía que el filósofo, una vez que veía la luz, tenía el deber de volver a la caverna para liberar a los demás. Pero hoy, ¿quién se atreve? Los que lo intentan —los que cuestionan, los que se niegan a repetir el coro— son tildados de locos o aguafiestas. En las cavernas modernas no se mata al que dice la verdad: se lo cancela, se lo ridiculiza, se lo silencia con un algoritmo.

Y sin embargo, siempre hay alguno que intenta regresar. Puede ser un maestro que enseña a leer sin pantallas. Un periodista que investiga sin vender su voz. Un artista que pinta sin pensar en los “likes”. Son los nuevos fugitivos del fuego. No cambian el mundo, pero lo iluminan un instante.

Yo también vivo en esa caverna. Me despierto con su luz en la cara. Pero a veces, cuando apago todo, escucho al viento y me acuerdo de Platón. Me acuerdo de que el sol todavía existe, aunque no lo mire nadie.

¿Cómo se sale de esta caverna luminosa? No hay recetas. Cada uno tiene que romper su propia cadena. A veces basta con apagar el celular una tarde y mirar el cielo sin buscar señal. O con leer un libro de papel, sin hipervínculos ni notificaciones. O con escuchar a otro ser humano sin pensar en responder. Salir de la caverna no es huir del mundo digital: es recordar que hay un mundo fuera de él.

El peligro no está en la tecnología, sino en nuestra docilidad. En la facilidad con que aceptamos lo cómodo sobre lo verdadero. El fuego moderno ya no quema: anestesia.

Platón decía que el sol fuera de la caverna era el símbolo del Bien, de la Verdad última. ¿Cuál sería ese sol en nuestro tiempo? Tal vez la conciencia crítica, la capacidad de mirar sin repetir, de no dejar que la pantalla piense por nosotros. En el fondo, salir de la caverna es recuperar algo que el siglo XXI ha puesto en peligro: el asombro.

El asombro no es ingenuidad: es la primera forma de rebeldía. Solo quien se asombra rompe la costumbre. Asombrarse de que el cielo siga ahí sin Wi-Fi, de que el viento siga moviendo las hojas sin algoritmo, de que una conversación real todavía pueda cambiarle a uno el día. No se trata de nostalgia, sino de volver a ver. El asombro es la primera forma de libertad.

El mito de la caverna fue, en la Grecia antigua, una advertencia contra el engaño. Hoy es un espejo. El que está encadenado ya no es un esclavo anónimo: es usted, soy yo. Llevamos la caverna en el bolsillo. Nos acompaña al baño, a la cama, al trabajo. La consultamos para saber si existimos. Las sombras ahora nos imitan con precisión. Los algoritmos aprenden nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros miedos. La inteligencia artificial no sueña con dominarnos: sueña con predecirnos. Y cuando todo sea predecible, cuando cada deseo esté anticipado, ya no habrá libertad.

Pero no todo está perdido. Mientras haya alguien que mire su entorno con sospecha, que dude del reflejo, que salga a la calle sin auriculares, el fuego no habrá ganado del todo. Platón hablaba de la educación como el arte de “volver los ojos del alma hacia la luz”. Tal vez hoy la verdadera educación consista en enseñar a distinguir una sombra de una realidad.

Los poderosos seguirán fabricando fuegos más brillantes, sombras más convincentes. Pero aún así, siempre habrá un loco que apague la pantalla y mire el cielo. Y ese loco, créame, es la chispa que mantiene viva la humanidad.

La caverna de Platón no desapareció: cambió de forma. Vive en los televisores encendidos, en los celulares que vibran como oráculos, en las redes donde todos opinan y nadie escucha. Pero también vive en la resistencia: en quien apaga el fuego por un instante y se atreve a pensar por sí mismo.

Salir de la caverna no es llegar a la verdad definitiva: es atreverse a abrir los ojos. Así que apague por un momento esa pantalla, lector. Mire su mano, su sombra, su reflejo. Si todavía los distingue, no todo está perdido. Afuera, todavía, el sol espera. Y si un día se atreve a mirarlo sin miedo, verá que la caverna nunca estuvo afuera, sino dentro de uno mismo.

Comentarios