La vida en el conventillo: donde latía el corazón de un país invisible

- Roberto Arnaiz

- 11 jun

- 4 Min. de lectura

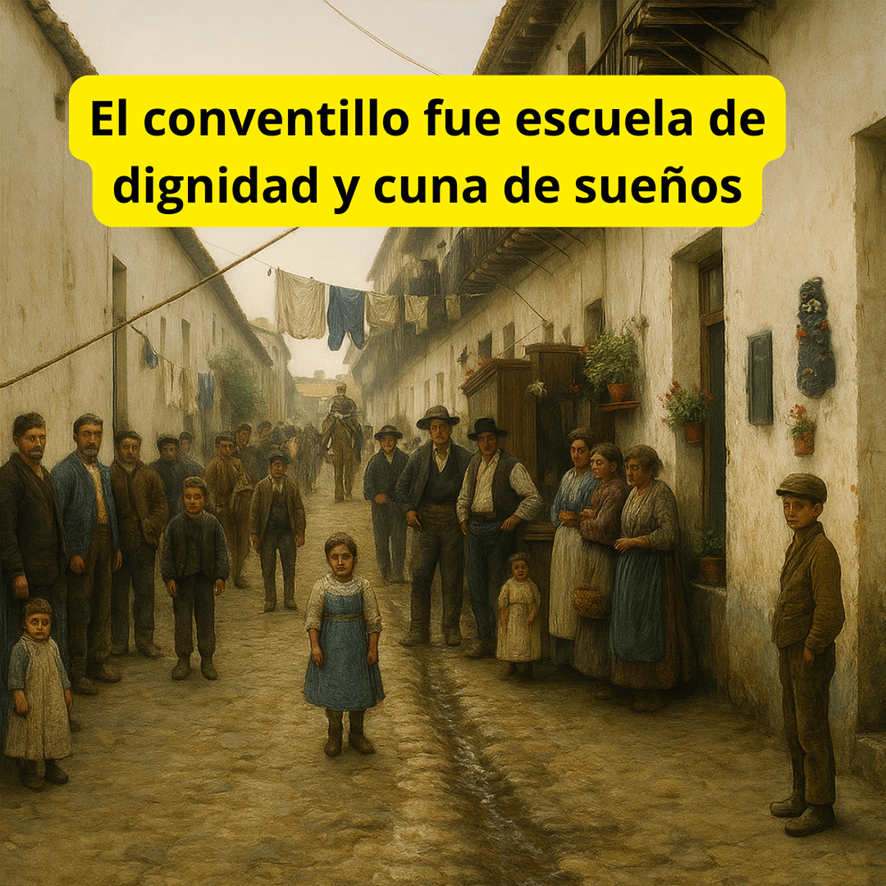

“Había paredes descascaradas, sí. Pero adentro, vivía la dignidad con el fuego encendido.”

Hubo un tiempo en que la Argentina se convirtió en promesa.

Entre 1870 y 1930, llegaron más de 6 millones de inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles, aunque también vinieron franceses, polacos, rusos, árabes, alemanes y judíos. Venían huyendo del hambre, de las guerras, del olvido.

Traían en los bolsillos una foto arrugada, una dirección escrita a mano y una fe obstinada en que América era el futuro.

La ciudad de Buenos Aires, entonces pequeña y virreinal, no estaba preparada. Las autoridades improvisaban soluciones, los patrones se frotaban las manos, y las grandes casonas coloniales del sur —abandonadas tras la epidemia de fiebre amarilla de 1871— comenzaron a dividirse en piezas de alquiler.

Así nacieron los conventillos.

Las familias patricias escaparon hacia el norte: Recoleta, Belgrano, Palermo. No sólo huían de la peste, sino del gentío que llegaba a poblar sus antiguas veredas.

En los patios donde antes se oía piano, ahora se oían rezos en napolitano, canciones en gallego, gritos de niños criollos y silbidos de tango.

Y cuando la inmigración europea comenzó a apagarse, llegaron otros exilios.El de adentro: santiagueños, chaqueños, correntinos, tucumanos, expulsados del campo.

Y también los del más allá cercano: paraguayos, bolivianos y peruanos.El conventillo no hacía preguntas: abría la puerta y amontonaba.

Allí no se vivía: se sobrevivía con alma de fiesta y cuerpo cansado.

El día comenzaba con la canilla del patio, que chirriaba como si le arrancaran el alma.Las mujeres salían con el balde, el mate en una mano y un niño colgado de la otra.

En cada pieza, un mundo.Y sin embargo, había belleza. No había privacidad, pero había códigos. No había riqueza, pero sí dignidad. No había paz, pero sí ternura.

Y si alguien piensa que eso quedó en el pasado, se equivoca.

Hoy el conventillo vive en otros nombres: villa, asentamiento, pasillo, pensión, hotel familiar.

Cambió la fachada, no el espíritu.

Todavía hay ollas que humean con poco, madres que curan con rezos, niños que sueñan en voz baja porque saben que los sueños altos hacen más ruido.

Y seguramente, vos también tenés a alguien que vivió esa experiencia.

En mi caso, fue mi abuelo español, que llegó sin nada y vivió en un conventillo antes de partir al sur.

Años después, mi padre vino a estudiar a Buenos Aires y también terminó en un conventillo de Chacarita, porque no alcanzaba para más.

Y en esas piezas sin lujos, pero llenas de coraje, se plantó la semilla de mi historia.

Muchos de los que hoy admiramos por su arte, su fe o su voz, pasaron antes por esos patios agrietados.

Ahí vivió, por ejemplo, Benito Quinquela Martín, el pintor de los puertos y de la dignidad obrera.

No pintó barcos: pintó a los que empujaban el país sin nombre ni medalla.Cada pincelada tenía olor a puerto, a sopa recalentada, a infancia dura y luminosa.

También Ceferino Namuncurá, el hijo del lonko mapuche, vivió en un conventillo de Constitución.

Dormía en una pieza sin ventana, con humedad en las paredes y oraciones bajo la almohada.

Tenía poco, pero sus cartas olían a limpio: a pan reciente, a oración recién dicha.

Y qué decir de Tita Merello, hija de madre soltera, vivió en conventillos del Abasto, donde las vecinas se turnaban para darle de comer.Tita salió de esos pasillos con la voz rajada por la realidad, y cada vez que cantaba, devolvía al conventillo su dignidad: hecha tango, hecha herida cantada.

Porque en el conventillo, cada puerta era una novela sin escribir.

El gallego que hablaba con sus gallinas.

La paraguaya que vendía chipá y curaba con yuyos.

El niño que vendía diarios y dormía con tres hermanos.

La señora que leía cartas en voz alta.

La pareja que no tenía cena, pero sí una flor en una lata vacía sobre la mesa.

Los domingos eran tregua.

Se sacaban las mesas al patio. Se comía lo que había.

El conventillo era la universidad popular del alma. Se aprendía a respetar al otro, a compartir el plato y el dolor, a sobrevivir sin perder la risa.

Por eso, cuando pases por una casa de pasillo, no bajes la mirada. Tal vez ahí duerma un pintor sin pinceles, una actriz con hambre, un santo en zapatillas.

Porque la Argentina no nació sólo en los congresos ni en las mil guerras de la independencia.

También nació en los conventillos, donde el coraje no se exhibe, pero sostiene.

Y no eran solo hogares: eran escuelas.

Escuelas sin pupitres, sin campanas, pero llenas de valores.

Aprendían a compartir el pan aunque no alcanzara, a saludar al vecino, a lavar su taza y la del otro.

Aprendían que había que ayudar cuando se caía alguien, que no se mentía, aunque doliera.

Aprendían de los gestos callados: De la abuela italiana con su polenta compartida. Del gallego que enseñaba a armar una cometa. Del abuelo paraguayo con sus leyendas guaraníes.

Cada patio era un crisol de valores que no entraban en los manuales, pero se enseñaban con el ejemplo.

Y de esa mezcla nació algo nuevo: Una infancia sin lujos, pero con raíces.

Una identidad mestiza, tierna y firme, que hizo de la adversidad una bandera.

Porque los conventillos, aunque los derriben, aún viven en quienes fueron formados allí.

Porque el conventillo no fue solo un lugar: fue una manera de ser.

Y esa manera, todavía camina entre nosotros.

Comentarios