El Éxodo Jujeño: la patria incendiada para no ser esclava

- Roberto Arnaiz

- 19 ago 2025

- 7 Min. de lectura

A sus 41 años, Manuel Belgrano ya no era un hombre ingenuo. Había aprendido a golpes que la patria no se salva con discursos, sino con hambre, sudor y disciplina. Venía de fracasar en Paraguay, de ver cómo la indiferencia porteña lo dejaba sin recursos, y ahora le tocaba la empresa más ingrata: recomponer el Ejército del Norte, levantar la moral de los deshechos de Huaqui y frenar con ellos a un enemigo disciplinado que ya había devorado Potosí y Chuquisaca.

Lo que encontró en la Posta de Yatasto, cuando Juan Martín de Pueyrredón le entregó el mando el 26 de marzo de 1812, no era un ejército: era una procesión de espectros. Apenas un millar de hombres, de los cuales una tercera parte estaba herida, famélica, mal vestida, y peor armada. Contaban con 580 fusiles, 215 bayonetas, 21 carabinas y 34 pistolas: una miseria frente a los 3.000 hombres bien pertrechados que marchaban bajo la bandera realista de Pío Tristán. La artillería era ridícula, la caballería estaba exhausta, y muchos soldados eran poco más que campesinos obligados a vestir un uniforme deshilachado.

Belgrano mismo no era un hombre sano: sufría de reuma, tenía una fístula en un ojo, padecía problemas digestivos que lo harían vomitar sangre antes de Salta, y en el norte contrajo paludismo. Pero era testarudo como un buey y corría más rápido que cualquiera de sus subordinados. No descansaba, no daba tregua, y vivía como si el tiempo se le escapara de las manos. Ese abogado de pelo rubio, sin barba, educado en Salamanca, había dejado atrás la comodidad de los libros para ensuciarse en la mugre de la guerra.

El estado del ejército era tan calamitoso que ofreció desprenderse de la mitad de su sueldo, y hasta reducirse a la ración de un soldado, con tal de mantener en pie la “justa causa”. A Buenos Aires le pedía armas, pólvora, caballos. A Bernardino Rivadavia le escribió casi con desesperación: “¿Se puede hacer la guerra sin gente, sin armas, sin municiones, sin pólvora siquiera?”. Desde la capital la respuesta fue una bofetada: retirarse hasta Córdoba, salvar lo que quedaba, dejar al norte como presa fácil del realismo.

Mientras tanto, Belgrano organizaba lo imposible. Reunió a la infantería en dos batallones, sumó al cuerpo de Pardos y Morenos, fusionó dragones y húsares, y formó la Caballería Provisional del Río de la Plata. Con su segundo, el joven Eustoquio Díaz Vélez de apenas 29 años, creó el escuadrón de los Patriotas Decididos, unos 200 jujeños entre 16 y 35 años que serían la vanguardia del sacrificio. Martín Miguel de Güemes, todavía un oficial subordinado, quedó al mando de 60 jinetes de la Partida de Observación. Como no había bayonetas suficientes, improvisó lanzas. Como no había hospitales, levantó uno con lo que había. Como no había orden, fundó un tribunal militar para disciplinar a la tropa.

Ese ejército maltrecho, en manos de un general enfermo y sin recursos, debía frenar a la avalancha realista que descendía desde el Alto Perú. Frente a él, Tristán, un peruano cordial, ingenioso y famoso por su avaricia, que había sido compañero suyo en Salamanca. No era un desconocido, era un rival de carne y hueso, que lo miraba con respeto pero dispuesto a arrasar el norte en nombre del rey.

El desastre de Huaqui, el 20 de junio de 1811, todavía estaba fresco en la memoria de todos. Allí el Ejército del Norte, bajo la conducción política de Castelli y el mando militar de González Balcarce, había sido derrotado y desbandado por las fuerzas realistas de Goyeneche. La derrota había provocado la pérdida del Alto Perú y dejado a las tropas patriotas deshechas y desmoralizadas. Lo que Belgrano recibió fue ese remanente de ruinas humanas.

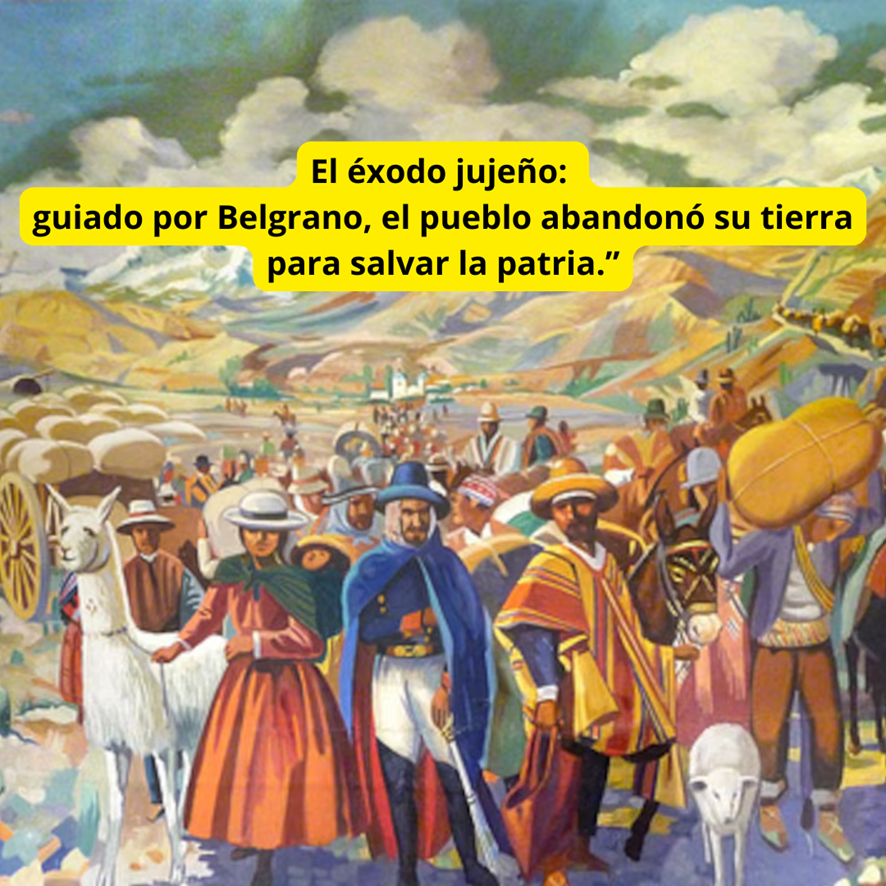

Belgrano, que había visto en Paraguay cómo el enemigo dejaba tierra arrasada tras de sí, entendió que ahora le tocaba hacer lo mismo: si no destruía Jujuy y Salta, el ejército realista se alimentaría de sus trigales, dormiría en sus casas, bebería de sus acequias y avanzaría triunfante hacia Tucumán. El sacrificio era inevitable. Por eso, el 29 de julio de 1812, lanzó un bando que heló la sangre de los vecinos: todos debían evacuar, todos debían marchar, todos debían quemar y destruir lo que no pudieran llevarse. Quien desobedeciera sería fusilado como traidor. Nadie quedaría atrás. La patria, una patria aún incierta, exigía convertirse en ceniza.

Desde los primeros días de agosto, las familias comenzaron a marcharse. Caravanas de carretas, mulas cargadas, mujeres con niños llorando, campesinos que no sabían si volverían a ver sus casas. La marcha cubría cincuenta kilómetros diarios, un esfuerzo inhumano para esa época, con el sol quebrando los huesos y la incertidumbre clavada en el pecho. Las familias quemaban sus chacras de maíz, de papa, de trigo, de cebada. Se oía el llanto de los niños, los rezos de las mujeres, las discusiones de los ancianos que no querían dejar atrás la tierra donde habían nacido. Algunos escondieron pertenencias, otros huyeron a los cerros. Pero la mayoría obedeció. La patria se convertía en un éxodo de sombras y fuego.

Del éxodo participaron aproximadamente 1500 personas de un total de 2500 a 3500 con que contaba la ciudad y jurisdicción de Jujuy. ¿Y qué pasó con los que no marcharon? Los testimonios de la época indican que hubo varias actitudes. Los pudientes demoraron la partida reclamando carretas para sus bienes; Belgrano los amenazó con declararlos traidores y algunos se sumaron tarde.

Un sector se escondió en caseríos y cerros, refugiándose con la esperanza de sobrevivir al saqueo sin exponerse a la marcha. Una minoría resistió la evacuación y se quedó en medio de la ciudad semidestruida, o aguardó entre las ruinas para congraciarse con los realistas. Eran sobre todo comerciantes y españoles vinculados al Virreinato del Perú. Aunque la quema fue masiva, nunca es perfecta: algunas casas resistieron, hubo escondites improvisados y los invasores encontraron tanto humo y desolación como ciertos colaboradores dispuestos a recibirlos con vivas al rey.

Así, el Éxodo no fue solo obediencia ciega: fue también fractura, tensión, dudas y traiciones. Los 1500 que siguieron a Belgrano encarnaron el sacrificio total; los otros mostraron que la patria aún estaba en disputa, que no todos estaban listos para arder por una revolución que todavía era promesa. Belgrano fue el último en abandonar la ciudad. Cerró la puerta, miró hacia atrás y dejó que el fuego hablara por él.

El enemigo llegó y se encontró con hambre. Los realistas avanzaban seguros de que hallarían pan, ganado, abrigo. En cambio, encontraron silencio, humo y ruinas. Ni una res, ni una bolsa de harina, ni una cama donde descansar. La estrategia del despojo absoluto comenzaba a rendir sus frutos. Tristán ocupó Jujuy, después Salta, pero se topó con una tierra hostil, vacía. Sus hombres, fatigados, no entendían cómo podían guerrear contra un fantasma que les negaba hasta el agua.

En esa retirada infernal, la retaguardia tuvo un papel crucial. Díaz Vélez y sus Patriotas Decididos hostigaban al enemigo con ataques de flanco, escaramuzas veloces, cargas que parecían surgir de la nada y se desvanecían en los montes. El 3 de septiembre, en el combate de Las Piedras, lograron una victoria que devolvió algo de orgullo a los patriotas: capturaron al coronel realista Agustín Huici. La noticia recorrió la columna y encendió la esperanza.

Belgrano ya meditaba desobedecer a Buenos Aires. Si seguía hasta Córdoba, los realistas se apoderarían de Tucumán y avanzarían sin freno. Los tucumanos lo suplicaron: quédate, general, aquí daremos la pelea. El 25 de septiembre de 1812, en la batalla de Tucumán, el ejército maltrecho se transformó en victoria. Los realistas, sorprendidos, fueron derrotados y obligados a retroceder. Cinco meses después, en febrero de 1813, la victoria de Salta selló la reconquista.

El pueblo jujeño volvió a su tierra en marzo, y en las ruinas levantó de nuevo sus casas, con la bandera que Belgrano les donó como homenaje al sacrificio. Esa bandera, de raso celeste y blanco con el escudo de la Asamblea del Año XIII pintado en el centro, fue entregada oficialmente al cabildo de Jujuy el 25 de mayo de 1813, como reconocimiento al pueblo que lo acompañó en el éxodo y posibilitó las victorias de Tucumán y Salta. Desde entonces, esa enseña se convirtió en uno de los símbolos más venerados de la provincia.

Y casi dos siglos después, en el año 2002, la Nación Argentina reconoció oficialmente aquel sacrificio sancionando la Ley 25.664, que declaró a la provincia de Jujuy como Capital Honorífica de la Nación cada 23 de agosto, en conmemoración del Éxodo Jujeño.

Cada víspera del 23 de agosto, en el río Xibi Xibi de San Salvador, el pueblo jujeño revive aquella gesta con la quema simbólica de chozas y ranchos, marchando con antorchas y carretas como en 1812, recordando que la libertad se conquistó al precio del sacrificio colectivo. Ese ritual no es solo homenaje, sino también puente: conecta a las nuevas generaciones con la memoria de sus antepasados, transmitiendo la idea de que la patria se defiende con unidad, sacrificio y coraje. Unido a la bandera que Belgrano entregó en 1813, estos gestos convierten a Jujuy en un verdadero epicentro simbólico de la identidad nacional, donde el recuerdo del Éxodo se transforma en herencia viva de la Argentina entera.

Y sin embargo, conviene recordarlo con crudeza: la libertad no se conquistó con discursos brillantes ni con decretos desde la comodidad porteña, sino con un pueblo que eligió el fuego antes que la sumisión. Aquellos hombres y mujeres de 1812 no sabían si volverían a tener techo o pan, pero entendieron que la patria se salvaba quemando lo propio para que el enemigo hallara solo cenizas. Tal vez los poderosos lo olviden, pero cada llama que se enciende en Jujuy nos recuerda que la independencia se escribió con hambre, lágrimas y coraje anónimo.

El Éxodo Jujeño quedó en la memoria como una gesta única. No hay otro pueblo en el Río de la Plata ni en el Alto Perú que haya abandonado todo, incendiado todo, marchado trescientos kilómetros para dejar al enemigo con nada. Décadas más tarde, Joaquín Carrillo bautizó esa marcha como “Éxodo”, evocando el pasaje bíblico. Ricardo Rojas lo retomó al hablar del sacrificio del pueblo como un acto de fe y de patria. Belgrano, en su momento, apenas lo llamó “retirada”. Pero fue mucho más: fue un pueblo entero que eligió la ceniza antes que la esclavitud.

Como en Rusia, donde los campesinos incendiaron sus aldeas para frenar a Napoleón, en Jujuy se prendió fuego a la vida cotidiana para que naciera la libertad. Y cada 23 de agosto, cuando se encienden las antorchas en el río Xibi Xibi y se recuerda la quema simbólica, se repite aquella lección feroz: a veces la patria no se defiende ganando batallas, sino encendiendo el fuego que deja al enemigo en soledad y hambre.

Comentarios