Heroínas de la Coronilla: cuando las mujeres hicieron temblar a un ejército

- Roberto Arnaiz

- 26 sept 2025

- 7 Min. de lectura

Corría 1812 y el continente hervía como una caldera sin tapa. En Buenos Aires, los hombres de la Revolución del 25 de Mayo trataban de consolidar una Junta que no terminaba de convencer ni a los propios criollos. El poder era frágil, el dinero escaso y las armas pocas. España, aunque ocupada por Napoleón, seguía mandando ejércitos desde el Perú para sofocar cualquier intento de independencia. El virreinato del Perú era la muralla realista, la fortaleza que abastecía y coordinaba la represión en el Alto Perú, el corazón minero que sostenía la corona con la plata de Potosí.

El Río de la Plata no era todavía una nación, apenas un proyecto tambaleante. Los realistas habían recuperado fuerza tras Huaqui, donde las tropas patriotas sufrieron una derrota humillante. Desde entonces, el fantasma de la contrarrevolución corría como pólvora: si caía el Alto Perú, Buenos Aires sería el próximo botín.

En medio de esa confusión, Cochabamba vivía en carne viva la fractura: de un lado, quienes soñaban con la libertad y recordaban las rebeliones de 1809 en Chuquisaca y La Paz; del otro, quienes temían la venganza española y buscaban pactar para salvar sus haciendas. Los caudillos criollos discutían más de lo que peleaban, los gobernadores pactaban con el enemigo, y las campañas militares parecían naufragar una tras otra.

Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando los hombres tiraban las armas y buscaban refugio en acuerdos miserables, sucedió lo inesperado: fueron las mujeres las que se alzaron en armas.

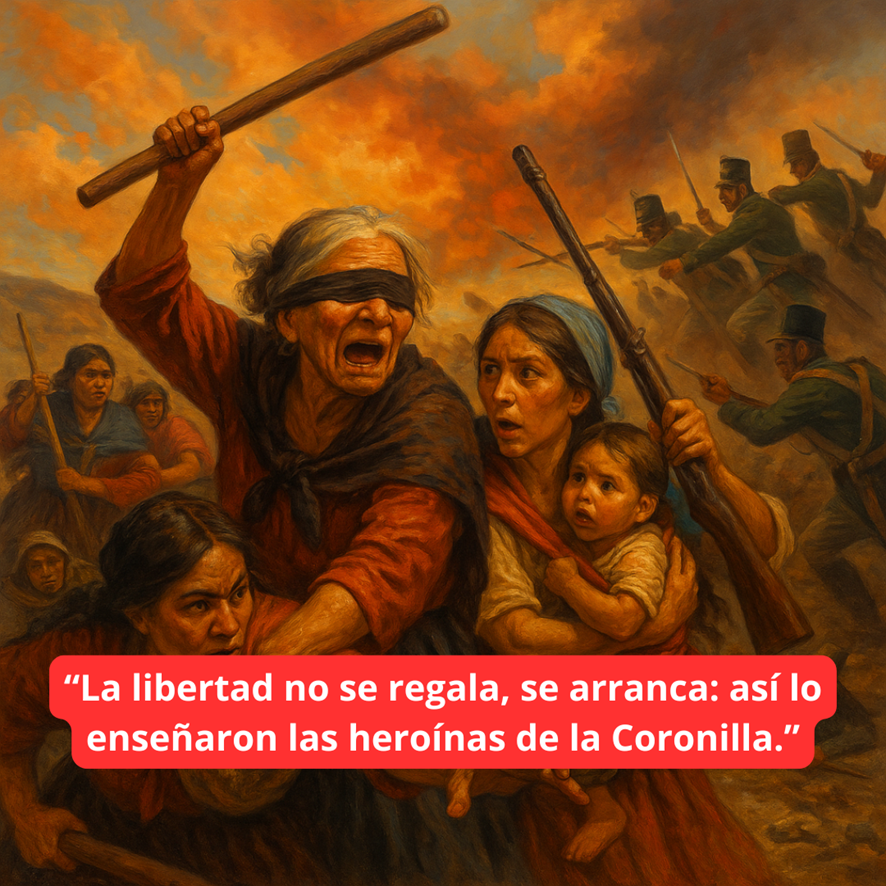

Amigo lector, pare un minuto. Cierre los ojos e imagine una colina. Polvo, sol, el viento seco de Cochabamba que raspa la garganta. Y allí, en lo alto, no hay soldados de uniforme reluciente ni generales de charreteras doradas. No. Hay mujeres. Ancianas, jóvenes, muchachas con sus hijos en brazos, ciegas que solo ven con el alma. Con machetes oxidados, con piedras, con fusiles arrancados a los depósitos de la ciudad, con la dignidad como único escudo.

Es 27 de mayo de 1812 y los hombres, los que juraron pelear, se han rendido o desertado. Los jefes discutieron, se insultaron, se traicionaron. Y mientras ellos medían sus intereses, ellas, las olvidadas del mercado, las vendedoras de hierbas, las amas de casa, las viejas con la espalda torcida, decidieron escribir con sangre la página más increíble de la independencia.

En la colina de San Sebastián —llamada La Coronilla— se quedaron a esperar al ejército del general realista José Manuel de Goyeneche, curtido en batallas, con fusileros, caballería y cañones. Allí, donde hoy se alza un monumento en Cochabamba, se consumó un acto de locura y grandeza.

No se puede entender la Coronilla sin antes hablar de la vergüenza. Porque la independencia no fue un camino de bronces puros ni estatuas limpias: fue un lodazal de ambiciones, miserias y mezquindades.

En Pocona, pocos días antes, Esteban Arze —ese patriota que con 4000 hombres mal armados se atrevió a enfrentar a Goyeneche— había sido obligado a retirarse por orden del gobernador Mariano Antezana. Sí, obligado. El propio Arze lo dijo: “No es por mí, es Antezana quien manda”. Y así, con los ánimos quebrados y las tropas desmoralizadas, Cochabamba quedó abierta como una herida.

Antezana creyó salvar su pellejo pactando con el enemigo. ¿Qué importaba la ciudad, qué importaban los campesinos, las cholas, los niños? Con tal de conservar su cabeza, prefirió rendirse. Pero la historia tiene ironías crueles: después de entregar la plaza, igual lo fusilaron, le cortaron la cabeza y la exhibieron en la plaza mayor como escarmiento.

Entre tanto, los soldados patriotas desertaban a montones. “Si no hay hombres, nosotras defenderemos”, dijeron las mujeres. Y ahí empieza la epopeya.

Al frente de esa multitud femenina estaba una anciana ciega: Manuela Gandarillas. ¿Se imagina usted? Una mujer que no podía ver el resplandor de los sables ni la humareda de los fusiles, pero que veía con claridad la causa. “Aquí no entra la corona de España”, gritó. Y con ese grito arrastró a decenas, a cientos.

Junto a ella estaban las chifleras, vendedoras de mercado, curtidas en el regateo y en la supervivencia diaria. Mujeres de manos endurecidas que empuñaron mazos, cuchillos y barretas. Se ataron los rebozos a la cintura para pelear con más firmeza. También estaban jóvenes como Francisca Zárate y la propia Manuela Rodríguez Terceros, que al grito de “¡nuestro hogar es sagrado!” salió a la calle enfrentando a bayonetas con apenas un cuchillo de cocina.

El enemigo no venía con discursos, venía con pólvora. Goyeneche, el general del rey, ordenó atacar desde cuatro frentes. Las mujeres respondieron con lo que tenían: tres cañones recuperados, fusiles robados del cuartel, piedras arrancadas de la tierra.

Durante tres horas aguantaron. Tres horas que parecen un siglo. Imagínese el humo espesando el aire, los gritos mezclados con el tañido improvisado de campanas, el sol abrasador golpeando las cabezas, los niños llorando al costado de las trincheras de piedra. Allí murieron más de treinta mujeres, seis hombres y varios fusileros que se habían unido a ellas.

Cochabamba cayó. Goyeneche permitió dos horas de saqueo. Los soldados españoles entraron como alimañas en los hogares, buscando oro, buscando rebeldes, buscando venganza. El lujo de sus uniformes contrastaba con el barro y la sangre de las defensoras. El olor a pólvora y a carne quemada quedó impregnado en las calles.

Pero en la Coronilla, aunque las derrotaron, no pudieron borrar el ejemplo. El sacrificio de esas mujeres quedó como brasero encendido en la memoria del pueblo. Tanto que, cada noche, los oficiales patriotas pasaban lista y preguntaban:

—¿Están presentes las mujeres de Cochabamba?

—Gloria a Dios, murieron todas por la patria en el campo del honor —respondía otro.

¿Se da cuenta, lector? Ni los ejércitos de Buenos Aires, ni las proclamas de los doctores, ni las intrigas de los tipos con galones: fueron mujeres, las más humildes, las que dieron aliento a una causa que parecía perdida.

Cuando la noticia llegó a Manuel Belgrano, en Jujuy, el general quedó impactado. “¡Gloria a las cochabambinas!”, escribió el 4 de agosto de 1812. “Ellas han dado un ejemplo que debe excitar los sentimientos más apagados por la patria”.

Y tenía razón. Mientras en Buenos Aires algunos seguían debatiendo si convenía o no romper definitivamente con el rey, en las punas bolivianas y en las colinas de Cochabamba las mujeres ya habían resuelto el dilema con sangre. No había negociación posible: patria o muerte.

Ese mismo sacrificio se convirtió en inspiración. Porque el Ejército del Norte, diezmado, sin recursos, necesitaba ejemplos de coraje para seguir marchando. Y el eco de la Coronilla se convirtió en bandera invisible.

En 1927, más de un siglo después, el presidente Hernando Siles Reyes decretó que el 27 de mayo se conmemorara como Día de la Madre en Bolivia, en memoria de esas mujeres. Hermoso gesto, sí. Pero también, amigo, no deja de ser un intento de domesticar la memoria. Porque reducir a “madres” a esas guerreras es un modo de suavizar la brutalidad de lo que hicieron: pelearon, mataron, murieron con las armas en la mano.

Las Heroínas de la Coronilla no fueron madres tiernas en una postal de familia. Fueron combatientes. Y su ejemplo molesta porque demuestra que las mujeres no solo acompañaban, cocinaban o curaban, sino que podían tomar la lanza, el fusil, el cañón, y hacer temblar a un ejército.

Por eso la historia oficial las recuerda con flores y homenajes, pero pocas veces se anima a narrar la crudeza: mujeres degollando soldados, mujeres saqueadas, mujeres fusiladas, mujeres decidiendo matar antes que rendirse. Como escribió Querejazu Calvo: “La Coronilla no fue un sacrificio inútil, fue el bautismo de fuego de un pueblo entero”. Y Gabriel René Moreno, con su tono ácido, señaló que “esas mujeres hicieron más por la independencia que muchos caballeros de levita”.

Amigo, ¿qué nos dice hoy la Coronilla? Nos dice que la independencia no se hizo en los salones, sino en las calles y en los cerros. Nos dice que los héroes no siempre tienen apellido ilustre ni uniforme bordado. A veces son ciegas que ven más lejos que todos.

Nos dice también que la cobardía de los poderosos puede ser compensada por el coraje de los humildes. Que cuando los gobernadores entregan la ciudad envuelta en papel de regalo al enemigo, cuando los generales se pelean entre sí, puede aparecer un grupo de mujeres y decir: “Nosotras seguimos”.

La Coronilla no fue una victoria militar. Fue una derrota sangrienta. Pero como tantas derrotas en la historia, sembró la semilla de la victoria futura. Porque el sacrificio de esas mujeres encendió la vergüenza en los hombres que todavía dudaban.

Y nos deja un mensaje brutal: la libertad no se regala, se arranca. A veces con las manos desnudas, a veces con piedras contra cañones. Desde Esparta hasta la Revolución Francesa, desde Juana Azurduy hasta las cholas paceñas, las mujeres han demostrado que la dignidad no se negocia. La Coronilla es parte de esa cadena universal.

Usted camina hoy por Cochabamba y ve la colina de San Sebastián. Hay un monumento, hay calles con nombres de heroínas. Pero detrás del bronce late la historia de carne viva: mujeres comunes que un día se cansaron de esperar y decidieron luchar.

Las Heroínas de la Coronilla nos recuerdan que la historia está hecha también por los que no aparecen en los retratos oficiales. Que los pueblos se salvan cuando las manos anónimas dicen basta.

Y que, aunque los realistas ganaron esa jornada, la llama que dejaron encendida esas mujeres nunca pudo ser apagada. Como diría Arlt, con esa mezcla de furia y ternura: “Ellas murieron a pedradas, pero dejaron un testamento de pólvora y coraje que ningún verdugo podrá borrar jamás”.

Bibliografía:

· Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, Bartolomé Mitre, Editorial Estrada, 1947, Buenos Aires.

· Juana Azurduy, la Teniente Coronela, Pacho O’Donnell, Editorial Planeta, 1994, Buenos Aires.

· Historia de Bolivia, José Arze Aguirre, Editorial Juventud, 1960, La Paz.

· Historia de Bolivia, Herbert S. Klein, Editorial Cambridge University Press, 1982, Cambridge.

· La campaña del Alto Perú, Roberto Querejazu Calvo, Editorial Juventud, 1963, La Paz.

· Relación de lo sucedido en Cochabamba en 1812, Francisco Turpín, Archivo General de la Nación, edición facsimilar 1910, Buenos Aires.

· Correspondencia y Proclamas, Manuel Belgrano, Academia Nacional de la Historia, 1954, Buenos Aires.

· Escritos históricos y críticos, Gabriel René Moreno, Librería Editorial “René Moreno”, 1888, Santiago de Chile.

Comentarios